首のストレッチング

首の筋肉には、指の先から肩甲骨まで(上肢帯)を吊り上げる筋肉や,腰からの筋肉も付着していてあらゆる動きに負担がかかります。またこの筋肉は、首と脳から出る神経が一緒に動かすとても大切な部分です。痛みや張り感があまり残らないように、ゆっくり注意して行ってください。

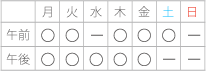

|

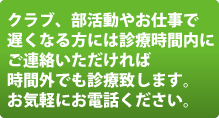

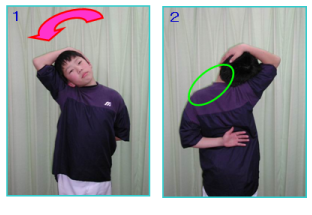

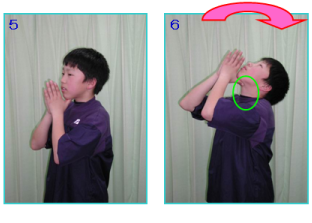

1~2)右手を左顔横にあて、左側へゆっくり傾ける。左腕は後ろへ回し、左首辺りが伸びるようにする。(僧帽筋・胸鎖乳突筋) 3~4)両手を後頭部のやや上で組み、あごを引きながらゆっくり前に傾ける。(僧帽筋) 5~6)両手を前で合掌し、親指にあごを乗せゆっくり後ろへ倒す。(胸鎖乳突筋) |

|---|

上腕・肩甲骨のストレッチ

上腕骨と肩甲骨は、2対1の割合で動くことにより肩関節にかかる負担を分散させる(肩甲上腕リズム)動きが理想とされています。深呼吸と一緒に行うと緊張をほぐすのにも効果的です。

|

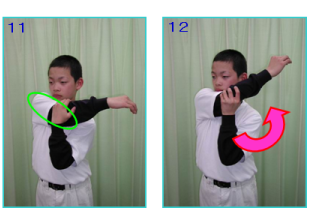

7~8)腕の力を抜き、両肩を前の上に大きく持ち上げ、後ろ下へ両肩甲骨の内側をよせながら下ろす。(肩甲挙筋・菱形筋) 9~10)右手で同じ側の肩甲骨を触るように後ろへ回す。反対の手で右肘を後方やや内側へ引き、肩甲骨が回るように伸ばす。 (上腕三頭筋・前鋸筋) 11~12)右肩と肘を水平にし、反対の手で右肘を左肩に寄せるように引っ張る。そのまま、右肘をやや下から斜め上に向かいもう一度伸ばしていく。 この時、肩甲骨が前に傾くように行う。 (上腕三頭筋・三角筋・菱形筋) |

|---|

前腕のストレッチ

少年野球において一番多い損傷は、やはり肘の成長軟骨の外傷です。特に肘の内側には、腕を内側へひねる筋肉と手首を曲げる強い筋肉が同時に働き引っ張りますので、容易に成長軟骨の剥離骨折を起こします。無駄な投球練習や連投をさけ、ゆっくり丁寧にほぐしておきましょう。

|

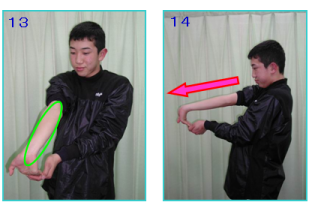

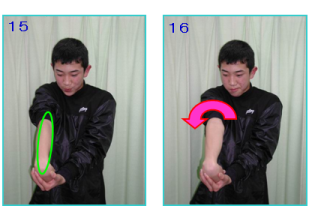

13~14)肘と手首が平らになるようにして、反対の手で手前に引き伸ばす。(前腕回内・屈筋群) 15~16)肘の外側が上になるように肘を伸ばし、反対の手で手首を手前に引く。そのまま手首を固定し、肘を外側へ捻るように回す。(前腕伸筋群) |

|---|

大腿・下腿のストレッチ

大腿・下腿部は、最も強い力を発揮する筋肉です。発育期においては、膝関節周囲の骨端線の成長は著しく下肢全体が過緊張となり、うまく体重移動ができなくフォームを崩す原因になります。

|

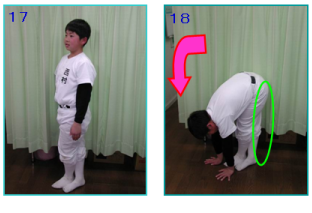

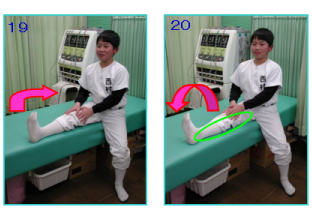

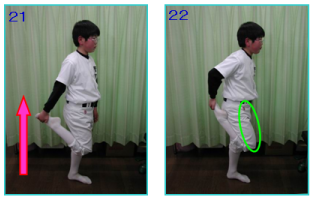

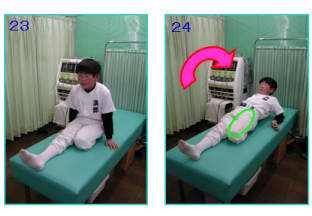

17~18)左足を前に交差し、左膝裏に力をいれ後ろの右膝が曲がらないようにロックする。反動をつけずにゆっくり前屈していく。 (下腿三頭筋・ハムストリングス筋) 19~20)お尻半分ですわり、胸を張る。膝裏をベットに押し付けるように伸ばし、足首はできるだけ手前に起こす。このまま足を外側へ捻りもう一度足を手前に起こすとさらに伸張される。 (下腿三頭筋・ハムストリングス筋) 21~22)立位にて、片足をお尻につけるように膝を曲げる。この時、体が前に傾かないように注意し、股関節と膝が離れるように伸張する。 (大腿四頭筋) * ベット上でストレッチをするよりも関節への負担が少ないので、オスグット病などで、膝の痛みが強いときには、この体勢でゆっくり繰り返し慣らす事が望ましい。 23~24)正座から片足を伸ばし、後ろへ手をつく。そのまま体勢を傾け肘で支える。この時、膝下と腰が浮かないようにする。 (大腿四頭筋) |

|---|

足部のストレッチ

欧米的な生活様式の変化に伴い、住宅もフローリングが増え正座の習慣がなくなっています。股関節・膝関節・足関節等関節可動域が減少し、少しの捻れでも損傷が大きくなります。関節の動きの範囲を増やすことでも、疲労予防や怪我の予防につながります。

|

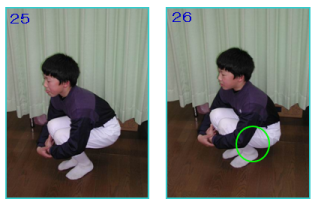

25~26)両膝・両足をそろえ、かかとが浮かないようにしてしゃがみ保持する。 (足部・アキレス腱) 27~28)片膝立ち姿勢でかかとが浮かないように座り、前方へゆっくり体制を傾ける。(アキレス腱) また、正座側の足も下腿前側部(前脛骨筋・長趾伸筋)のストレッチ効果がある。 |

|---|

腰部・殿部のストレッチ

下肢の過緊張や腹筋・殿筋の貧弱さから、腰の軟骨層にも影響します。座ると腰が丸くなり、立ち上がると腰のそりが出ますが、針金を繰り返し折り曲げると折れてしまうのと同じように、腰の骨も拾う骨折しやすくなっています。(腰椎分離症)発育期に発症しやすく、成人後には腰椎椎間板ヘルニア・腰椎辷り症に移行しやすくなります。この時期の軟骨の形状が損傷されないようにすることが、予防につながります。

|

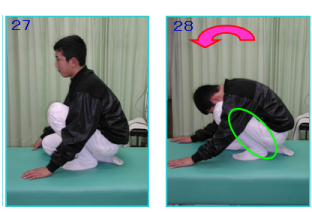

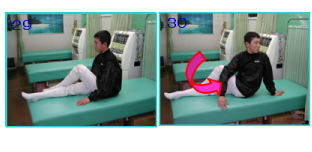

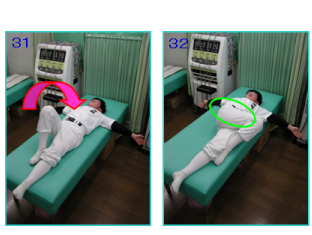

29~30)長座の姿勢から片足を交差させ、反対の肘を引っ掛け腰を捻る。(大腰筋・腹斜筋) 31~32)仰向けで大の字に寝て片膝を立てる。その膝を反対側へ倒していく。この時、肩が浮いて逃げないようにし、顔は上か反対側を向く。 (大腰筋・腹斜筋・殿筋) |

|---|

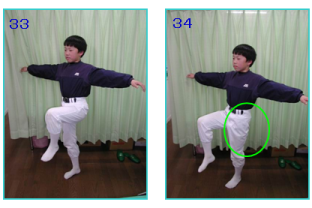

バランスの訓練

柔軟性をつけるとともに、重心移動をうまくこなし姿勢を保つことは、耐久性の筋力保持と正しいフォームの獲得に役立ちます。この時期には、無理な筋力強化よりも巧緻性の働きが活発です。技術的向上を目標にバランス感覚を養いましょう。

|

33~34)両手を水平に挙げ、片足を股関節・膝関節が平らになるように上げ保持する。なれたら、爪先立ちで保持する。(半体側の中小殿筋・下腿三頭筋の耐久性の訓練にもなる。) 35~36)両手を水平に挙げ、両爪先立ちで保持する。(大殿筋・下腿三頭筋) |

|---|

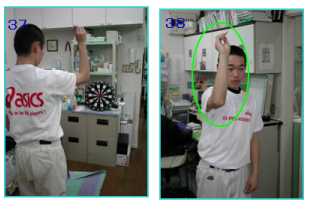

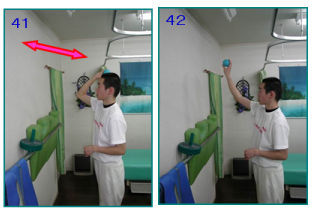

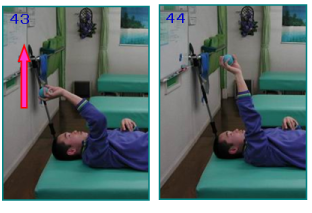

ボールのリリース訓練

肘の外反を防ぎ、ボールのリリースの訓練として応用。内側上顆剥離骨折や離断性骨軟骨炎の術後のリハビリテーション・フォームの確認・コントロール修正に役立ちます。遊び心を含めてダーツ・カラーボール・バスケットボールなどを利用します。

|

37~38)肘が下がらないように注意し、手のひらは的側に向けて投げる。慣れてきたら距離を徐々に伸ばし投球フォームを大きくしていく。 39~40)肘の外反に注意し、徐々に上から振りかぶるようにする。慣れてきたら、距離を1メートルづつ距離を空けていく。 41~42)壁に向かい、同側の手でボールを壁に当ててキャッチする。同じスピードで同じ場所に当てるようにし、リリースの感じをつかむ。 慣れてきたら、投げた手と反対でキャッチし、また持ち替えて投げる。投手だけでなく、野手の訓練としても応用できる。 43~44)仰向けで天井に向かいリリースを繰り返す。慣れてきたら、徐々に上に向かい投げる。 |

|---|